Le chroniqueur gastronomique et multi-médias François-Régis Gaudry est l’invité du prochain festival « Bordeaux S.O Good ». Entre revendications bio, sans gluten ou vegan, l’alimentation devient un acte politique autant qu’un casse-tête. Mais attention aux postures et impostures !

Le chroniqueur gastronomique et multi-médias François-Régis Gaudry est l’invité du prochain festival « Bordeaux S.O Good ». Entre revendications bio, sans gluten ou vegan, l’alimentation devient un acte politique autant qu’un casse-tête. Mais attention aux postures et impostures !

Propos recueillis par Frédéric Sallet

Une émission de radio sur France Inter, la télévision sur Paris Première, une rubrique dans L’Express, un blog et les réseaux sociaux… Quels sont les atouts de chaque média pour évoquer la cuisine et la gastronomie ?

François-Régis Gaudry - La radio est un média très direct, qui peut susciter l’envie et l’enthousiasme. Lorsque j’invite des chefs ou des producteurs pour parler de cuisine ou raconter leurs recettes, on prépare des assiettes en studio, ils nous apportent concrètement à manger. A la radio, il faut donner à voir! Je n’ai pas souhaité que notre émission soit filmée, mais dans les reportages on offre une vision auditive de la cuisine, on fait entendre les oignons qui grésillent au fond de la poêle, le « plop plop plop » dans la casserole qui mijote, c’est un exercice très intéressant. Quant à l’écrit, il permet souvent d’aller au fond des choses, on fait moins saliver qu’à la télévision ou à la radio. Quand on a le luxe d’avoir quelques pages devant soi, cela reste un média très rigoureux où l’enquête doit être précise. On a l’opportunité de proposer des articles qui font sens et qui donnent à réfléchir.

François-Régis Gaudry - La radio est un média très direct, qui peut susciter l’envie et l’enthousiasme. Lorsque j’invite des chefs ou des producteurs pour parler de cuisine ou raconter leurs recettes, on prépare des assiettes en studio, ils nous apportent concrètement à manger. A la radio, il faut donner à voir! Je n’ai pas souhaité que notre émission soit filmée, mais dans les reportages on offre une vision auditive de la cuisine, on fait entendre les oignons qui grésillent au fond de la poêle, le « plop plop plop » dans la casserole qui mijote, c’est un exercice très intéressant. Quant à l’écrit, il permet souvent d’aller au fond des choses, on fait moins saliver qu’à la télévision ou à la radio. Quand on a le luxe d’avoir quelques pages devant soi, cela reste un média très rigoureux où l’enquête doit être précise. On a l’opportunité de proposer des articles qui font sens et qui donnent à réfléchir.

Je me comporte comme un client lambda, je ne réserve jamais à mon nom, je n’annonce pas mon arrivée au chef, je paie mon addition

Sur Paris Première, vous filmez vos repas au restaurant en caméra subjective. Comment rester discret et anonyme malgré tout ?

Parfois c’est un peu rock’n’roll, mais j’ai une bonne habitude maintenant, des automatismes. Je me considère comme un reporter gastronomique. C’est une petite caméra de poing, assez discrète pour ne pas embêter le service et les clients autour. Je me comporte comme un client lambda, je ne réserve jamais à mon nom, je n’annonce pas mon arrivée au chef, je paie mon addition. C’est de la rigueur déontologique mais aussi la meilleure façon de parler d’un restaurant, de garder la capacité à m’émerveiller… ou à être déçu. J’aime bien arriver pendant le rush pour voir comment se déroule le service. La caméra n’est pas cachée mais dérobée : je ne demande pas d’autorisation, je filme mon assiette, les clients sont floutés lors de la diffusion et il n’y a pas d’autre cadreur dans le restaurant.

Au restaurant, j’ai aussi un appareil photo : je prends des clichés pour les réseaux sociaux, mais aussi les images qui paraissent dans l’Express. J’ai appris à dégainer très vite ! Je prends des photos à la volée car je veux me mettre en condition pour profiter de mon plat, le juger tel qu’il a été servi sans attendre 10 minutes. Et je ne veux pas Instagramer ou publier en direct sur Facebook ou Twitter pour ne pas trahir ma présence dans un restaurant. Mon smartphone sert surtout à engranger une mémoire visuelle. Cela remplace mes anciens carnets de notes.

Entre les pesticides, les crises alimentaires, les revenus des agriculteurs, l’alimentation est devenue un sujet anxiogène. Comment garder du plaisir malgré tout?

Je me suis beaucoup posé la question. Je ne veux pas nier cette réalité, mais sans développer un discours anxiogène : je préfère mettre en avant les bonnes initiatives. Jean-Pierre Coffe était dans une posture journalistique de contestation, de dénonciation qui avait souvent son utilité, mais on m’a demandé de concevoir davantage mon émission comme une bulle de bonne humeur, de convivialité, de partage, de gourmandise, et on s’attache à le faire. Ce qui ne nous empêche pas de mettre le doigt sur des réalités « négatives ». Quand on propose une émission sur le safran, on ne dénonce pas le safran iranien ou espagnol, on préfère donner la parole à une productrice bio en Bretagne, une production de proximité, sans intrants chimiques, avec un désherbage à la main… La bonne humeur, le plaisir de manger, on essaie de l’illustrer chaque dimanche par des personnalités qui font avancer les choses dans le bon sens.

On ne peut plus se contenter de savoir si ce que l’on mange est bon, bien cuit, chaud ou froid mais il y a une série d’autres questions qu’il faut traiter en amont

Mais moi-même je me radicalise sur ces questions, et le journaliste se doit d’avoir un regard de plus en plus militant. On ne peut plus se contenter de savoir si ce que l’on mange est bon, bien cuit, chaud ou froid mais il y a une série d’autres questions qu’il faut traiter en amont : d’où vient le produit, est-il de saison, quel est le coût social, son impact carbone… On ne peut plus continuer à manger en fermant les yeux, on ressent une volonté évidente d’un nombre croissant de gens de s’interroger sur ce qu’il y a dans leur assiette, de réfléchir à l’équilibre alimentaire, aux relations entre l’alimentation et la santé, à l’élevage intensif…

Mais moi-même je me radicalise sur ces questions, et le journaliste se doit d’avoir un regard de plus en plus militant. On ne peut plus se contenter de savoir si ce que l’on mange est bon, bien cuit, chaud ou froid mais il y a une série d’autres questions qu’il faut traiter en amont : d’où vient le produit, est-il de saison, quel est le coût social, son impact carbone… On ne peut plus continuer à manger en fermant les yeux, on ressent une volonté évidente d’un nombre croissant de gens de s’interroger sur ce qu’il y a dans leur assiette, de réfléchir à l’équilibre alimentaire, aux relations entre l’alimentation et la santé, à l’élevage intensif…

On n’a pas envie d’inviter le patron de la communication de Lactalis le dimanche pour lui poser les questions qui fâchent. Je préfère inviter l’un des derniers producteurs de Chaource au lait cru, un fromage formidable et pas très connu en Champagne. On va passer par un moment de partage, de dégustation. Le plaisir de manger est le postulat de base, toutes les questions vont découler de là.

Je m’inquiète de cette individualisation des comportements alimentaires. Vous avez la tribu des bio, ceux qui ne mangent que des fruits crus et pas cuits, un peu de viande mais pas trop…

Désormais on se revendique bio, locavore, vegan, on voit que cette posture sociale prend aussi de l‘importance. Manger est-il un acte politique ?

Méfions-nous des postures et des impostures. C’est le syndrome des deux étudiants sortant d’une école de commerce, qui montent un business-plan autour d’une adresse, d’un snack, qui essaient d’innover en se disant : il faut que l’on fasse du locavore, que l’on soit vegan, que l’on soit bio… S’ils le font davantage par opportunisme que par réelle conviction, cela peut poser un problème. On s’aperçoit que cela manque de sincérité, de cohérence, leur travail de sourcing des producteurs est trop vite fait… Je me méfie de tout ce « storytelling » autour de l’alimentation vertueuse. Je m’inquiète de cette individualisation des comportements alimentaires. Vous avez la tribu des bio, ceux qui ne mangent que des fruits crus et pas cuits, un peu de viande mais pas trop… C’est une « anglo-saxonisation » de nos comportements.

La table, c’est le meuble sur lequel s’est le plus construite l’identité française ! Avec les étiquettes actuelles -que je respecte par ailleurs, il y a souvent des raisons valables- on sent davantage un esprit communautaires que des convictions profondes, on imite son voisin. Si l’on y ajoute l’opportunisme commercial des grandes marques… Manger devient surtout un casse-tête chinois. Consomme-t-on la bonne espèce de poisson ou la mauvaise ? D’où vient la viande ? Le légume est-il de saison ? C’est fou le nombre de pièges à éviter et de questions que l’on doit se poser pour, finalement, commettre un acte qui devrait être beaucoup plus banal… Le contexte s’hystérise un peu trop autour de l’alimentation.

Comment la gastronomie a-t-elle pu kidnapper la cuisine populaire ?

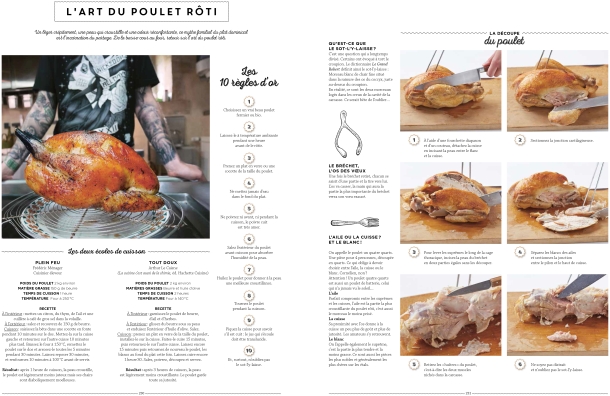

Extrait de l'ouvrage "On va déguster"

Le concours de cuisine « Terre de Génie » dont vous serez membre du jury durant le festival « Bordeaux S.O Good » a pour thème « Le plat populaire ». Que vous inspire-t-il ?

Il n’y a rien de plus vrai, de plus sincère, de plus authentique et de plus familial qu’un plat partagé, transmis de génération en génération et qui correspond souvent à un acte d’amour d’une mère, d’une grand-mère, parfois d’un père aussi. Cette cuisine du quotidien est la plus essentielle et paradoxalement la plus oubliée. Comment la gastronomie a-t-elle pu kidnapper la cuisine populaire ? Je viens d’une famille corse par ma mère, j’ai appris à aimer manger en étant nourri par ma mère, ma grand-mère et même mon arrière grand-mère qui ont toujours porté une attention très forte à la façon dont elles nourrissaient leurs enfants et leurs petits enfants. Cela évoque en moi des courgettes farcies au brocciu, ces petits courgettes délicieuses avec une texture charnue que l’on farcit avec du fromage de brebis corse et un peu de nepita, cette herbe aromatique endémique de l’île, entre la marjolaine et la menthe. C’est le goût de la Corse, cela me touche au plus profond et me remplit der bonheur. La force d’un plat populaire est de vous donner beaucoup plus que de vous donner à manger. Ce sont des souvenirs, de l’amour, un héritage familiale, une mémoire. Ce pouvoir évocateur, nostalgique d’un plat, il n’y a pas grand-chose qui puisse le faire en dehors de la cuisine.

La force d’un plat populaire est de vous donner beaucoup plus que de vous donner à manger. Ce sont des souvenirs, de l’amour, un héritage familiale, une mémoire.

Pour toutes les populations déracinées, que ce soit les diasporas juives, les séfarades qui ont dû rentrer en France dans les années 60 ou les Syriens qui fuient la guerre, la nourriture est la seule chose qui leur permette de pommader ou de soigner leur mal du pays. C’est un réflexe identitaire qui permet de rester lié au pays que l’on a quitté, à son souvenir. C’est le ciment dans une famille pour maintenir une identité, une culture.

Enfin, le plat populaire est aussi lié à l’idée d’accommoder les restes, de sublimer le cinquième quartier, les bas morceaux du cochon ou du bœu. C’est une économie domestique, on mange de façon frugale, raisonnable, sobre, sans excès ni débauche de luxe. Un plat bien fait, rôdé, un budget modéré et des produits qui ont une histoire, qui viennent de la ferme d’à côté ou du marché du dimanche dont on connaît la productrice de volailles. C’est l’idée d’une cuisine rassembleuse.

J’ai accepté de participer au jury parce que c’est une thématique que l’on voit rarement. Je suis donc impatient de découvrir cet exercice !

“On va déguster”, le dimanche à 11h05 sur France Inter.

“On va déguster”, le dimanche à 11h05 sur France Inter.

« Très Très Bon », le dimanche à 12h00 sur Paris Premiere.

« Saveurs », chaque semaine dans Lexpress Styles.

Et « On va déguster », livre collectif publié aux éditions Marabout (336 pages, 35€).